こんにちは。ikio(@ikio04731250)です。

「地価公示」。

ネットでも簡単に確認できるこの数字は、毎年国交省の発表している立派なデータです。

しかし、実際に現場を見てみると、いまいちピンとこない・・。本当にこんな価格なの?、と。

そんな経験はないでしょうか?

公示価格や路線価は、しっかりとしたデータではありますが、あくまで過去時点の基準値。

その街が今どんな温度感を持っているのかまでは見えてきません。

現地でよくよく見ていると、同じエリア内でも「こっちは動きがあるのに、あっちは静か」という差がはっきりと分かる場合があります。公示価格に現れない現場レベルの価値変動を読む指標のことを、“微地価(びちか)”と定義しています。

不動産は、やはり立地が一番大事です。

ですが、数字の裏にある「生活の地力」を読むことができると、大きな失敗を避けやすくなり、誰より早く良い投資判断ができるようになってきます。

今回はそこを掘り下げてみたいと思います。

地価の数字は「平均」であって、「リアル」ではない

地価公示はもちろん参考になります。

ただし、実際の投資判断には、あの数値だけではほとんど役に立たないと感じることも多い。

なぜなら、地価公示は1年に1回、しかも国が決めた一点だけの価格だからです。

・実売価格との乖離

特に最近では東京都心部の公示価格と実売価格の乖離が話題になっていますよね。

・人の導線

駅から徒歩10分圏内でも、南口と北口で空気が全然違うことは珍しくありません。

・街の活気

商店街の活気、通行人の層、治安、店の入れ替わりスピードや、日照具合など。

こうした街の体温は数字に反映されるのに時間がかかります。

投資家が狙うべきは、「数字に出る前の変化」。

つまり、“微地価”を感じ取れるかどうかで、成否が大きく分かれるわけです。

【微地価を掴む①】コンビニの出店・撤退

では、どうやって微地価を掴むのか。

おすすめは、コンビニやドラッグストアの出店動向を見ることです。

コンビニはデータ分析の塊です。

大手はマーケティングもしっかりとされており、人の流れ、交通量、昼夜人口、購買データをすべて数値化して出店を決めている。

つまり、「コンビニが新しくできた=その場所に動きがある」というサインと考えられます。その他マク○ナルドなどのチェーン店でも同様ですね。

逆に、閉店や業態転換(例えばローソンから配送業者トラック集積場へ)も重要です。

そこには「想定より需要が伸びなかった」という判断が隠れているかもしれません。ただし、閉店=需要減とは限らず、再編の一環(既存店の競合調整、ドミナント戦略)である可能性もあります。

Googleマップでは、同じ地点の数年前の写真も確認できます。

「最近人が集まってきているかも」と肌で感じるエリアを調べてみると公示価格に反映される前に動向が掴めるかもしれません。

■一言ポイント

コンビニ出店 → 「商業動向=短期的な人流の変化」

【微地価を掴む②】人口データは「町丁レベル」まで掘る

次に見るべきは人口データです。

「人口が減っている」と一口に言っても、市全体ではなくどの町内で減っているかを見るのがポイント。

総務省の「e-Stat(政府統計ポータルサイト)」では、町丁(ちょうちょう)単位の人口推移が無料で見られます。

これをグラフ化すると、同じ市内でも「右肩上がりのエリア」と「緩やかに沈んでいるエリア」がはっきり分かるようになります。

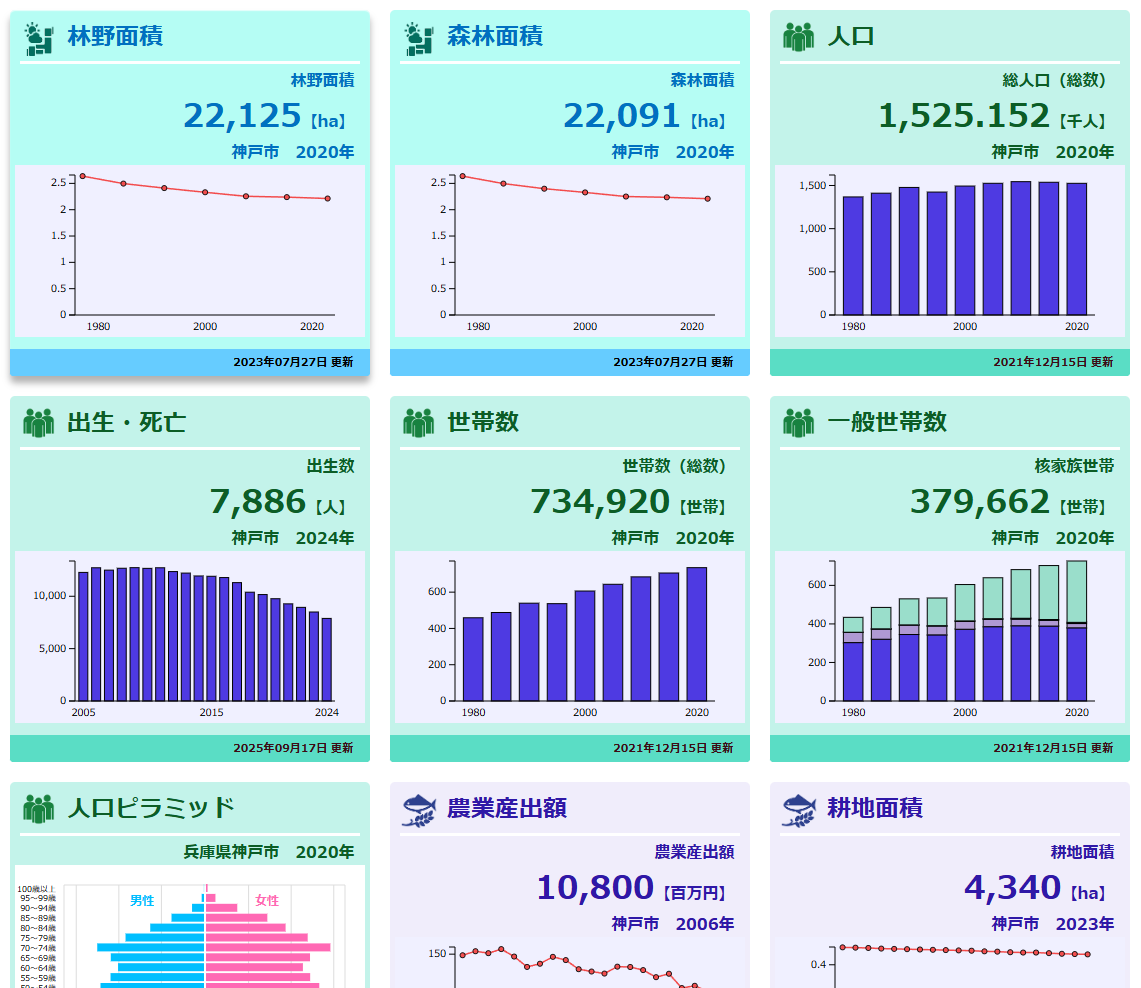

ひとつ目の画像は兵庫県の県庁所在地神戸市全体の概要です。

これを見ているだけでも結構面白いですよ。

ふたつ目の画像は神戸市の区ごとの人口比率です。

人口だけで見ると、市の中心地の中央区(赤色)や東灘区(濃い青色)よりも、郊外の西区(オレンジ色)の方が人口が多いということが分かりますね。

これも、投資のヒントになるかもしれません。

加えて、年齢構成にも注目。

30代・40代のファミリー層が増えているエリアは、まだ地価が安くても将来的な賃貸需要が見込めます。

逆に高齢化が進みすぎるエリアは、将来的な空室リスクが高まる傾向にあります。これも良く言われていることですね。

ここでも大切なのは「平均値ではなく、点で見る」こと。

隣町が良くても、川を一本越えるだけでまるで違うというのは、地方都市ではよくある話です。

このように、実際の数字を“下敷き”にしながら街を観察してみると、これまで気づかなかった変化が見えてくることがあります。

■一言ポイント

町丁人口 → 「居住動向=中期的な定着の強さ」

【微地価を掴む③】生活インフラの更新サイクルを追う

ikioが個人的に重視しているのが、「公共施設の更新状況」です。

これは意外と見落とされがちですが、行政の本気度を測る指標になります。

たとえば、小学校が新築されたり、保育園が増設されているエリア。

これは実際に人口流入が多く、自治体が「今後も子育て世帯を受け入れる」意思を示している証拠です。

逆に、老朽化したまま放置されている図書館や公民館は、「もう予算をかける気がない地域」とも読めます。

役所のHPや入札情報を少し覗くだけでも、どこにお金が流れているかが見えてきます。

公共投資の方向性は、数年後の民間需要に直結します。これも微地価を読むうえで欠かせません。

■一言ポイント

公共施設更新 → 「行政投資=長期的なエリア育成意欲」

【実践!】数字+現場感=微地価の精度を上げる

ここまで見てきたように、微地価は「人の動き」「行政の姿勢」「街の再投資意欲」など、さまざまな要素の積み重ねで形成されています。

データを見たら、次は実際に街を歩いてみましょう。これが大事です。

(遠方なら、ストリートビューでも十分です。)

現地では、“匂い”と“音”を意識するのがおすすめです。

古い街でも、朝夕に子どもの声が響いているところは、まだ活気が感じられます。

逆に、駅前なのに静まり返っている場所は、すでに地元住民が離れているサイン・・かもしれません。

また、工事現場の数も重要です。

新築やリフォームの足場が増えているエリアは、お金が動いている証拠!

住宅・商業施設などの民間工事が増えている場合は、特に要注目です。

微地価の感覚が掴めれば、数字の変化が出る前に「この街、伸びるな」と直感できます。

それは勘ではなく、日々の観察で培われる小さな確信のようなもので、「初心者こそ、よく知っているエリアで始めるべき」という話とも通じるものがあります。

■一言ポイント

現場観察 → 「感覚補正=数値の裏付け」

まとめ

地価公示や路線価は、あくまで過去の話です。

この記事で挙げたような、コンビニ・人口・公共施設・工事現場など、これらのサインを丁寧に拾い上げていくと、自然と「街を読む目」が鍛えられていきます。

繰り返しになりますが、微地価とは「地価が動く前に街の変化を察知し、先回りして判断するための感覚指標」です。

これを意識することで、数字では読めないチャンスを掴みやすくなります。

ikioのエリアでも実際に、スーパーやコンビニが増えた後に、一気にマンションが乱立してきました。

建築費も高騰しているからか、流石に側道を一本入ったような場所では落ち着きましたが、未だに国道沿いでは毎日どこかしらで工事の音が聞こえてきます。

この時に「廃屋の建っている土地」がディベロッパーにより買いあさられていましたので、こういった所有者が手放す可能性の高そうな物件を微地価を掴んで仕込むと中~長期的に面白い結果になるかもしれません。

今回は以上です。

コメント